《安塞腰鼓》教案

[教学目标]

1.有感情地诵读课文,把握文章基调,感受安塞腰鼓的恢宏气势。

2.品读文中短句及排比句的运用,体会文章的节奏美、诗意美。

3.理解文中一些句子的深刻含义,深入体会作者所歌颂的生命力量。

[教学重难点]

教学重点:

有感情地诵读课文,品味优美的语言。

教学难点:

1.理解排比的修辞手法的类型及其在这篇文章中的作用。

2.理解文中一些句子的深刻含义。

[教学过程]

一、导入

(陕北黄土高原风情图片展示+背景音乐《山丹丹开花红艳艳伴奏》+导入语)

古老的黄土高原,沟壑纵横,风沙满天。在许多人的心目中,它是一片贫瘠落后的土地,然而在那里却产生了一种独具魅力的艺术形式——安塞腰鼓。俗语说:“一方山水养一方人,一方山水有一方风情。”产生于黄土高原上的安塞腰鼓,粗犷、雄浑、动力十足。也是陕北人精神风貌的象征和符号。这一切均与陕北古老的历史有关。陕北高原自古以来就是边关要道,连接中原农业民族和草原游牧民族。秦始皇时期大将蒙恬,率三十万大军镇守陕北,防止匈奴内侵;北宋时期的范仲淹、沈括等也曾来到陕北领导抵御西夏人入侵的战争……可以说,安塞腰鼓既是古代激励边关将士冲锋杀敌、浴血奋战的号角,也是将士们征战凯旋的欢迎曲。它气势磅礴,充满激情与力量,是生命的舞蹈与狂欢……

今天,我们将走进黄土高原,走近安塞腰鼓,看看那群“朴实”“沉稳”的陕北汉子,他们用安塞腰鼓向世人诉说什么?

二、新课学习

1.听课文范读,思考:听了老师范读后,请你说说整篇文章给你内心的感受是什么?请用一个词语概括。震撼

2.那么文章为什么会深深震撼了你?

文章的意蕴美和文章的形式美

3.请结合具体的语句来分析文章的意蕴美和形式美是怎样来表现的?

(1)形式美:(排比和反复)

(排比:是把结构相同或者相似、语气一致、疑似密切相关联的一组句子或词语排列起来,以增强语势,加深感情。给人一气呵成之感,语言畅达,节奏感强,有气势,能增强文章的说服力和感染力。)

请同学划出文章中的排比句,并分析这些排比句在文章中的作用。

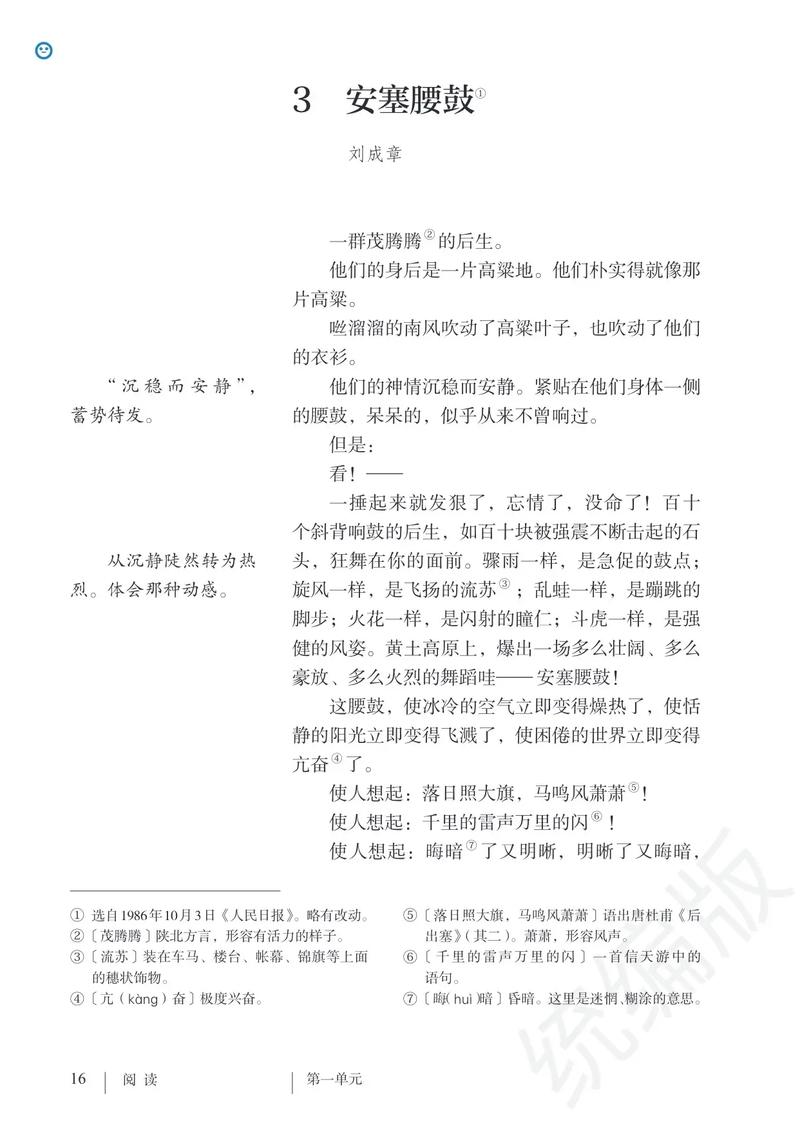

A、一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!(增强气势,有力地表现了生命沸腾、力量喷涌不可遏止的情景。)

B、骤雨/一样,是急促的/鼓点;旋风/一样,是飞扬的./流苏;乱蛙/一样,是蹦跳的/脚步;火花/一样,是闪射的/瞳仁;斗虎/一样,是强健的/风姿。(节奏感强,渲染动感形象)

C、黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!(感情充沛,富有感染力)

D、这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热 了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰、明晰了又晦暗、尔后最终永远明晰了的大彻大悟!(层层推进,一气呵成)

E、容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(排山倒海,气势磅礴)

F、它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

(排比层层递进,把安塞腰鼓的气势表现得淋漓尽致)

小结:本文段使用排比,将安塞腰鼓的力与美推到极致。

(在分析的过程中,请学生朗读相关语句)

(反复:是为了突出某个意思,强调某种感情,特意重复某个词语或者句子。)

A、容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(排山倒海,气势磅礴)

B、“好一个安塞腰鼓!”“好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!”

(通过具有音乐性的复叠咏叹,来进一步加强散文中情感的传达。而且在反复咏叹之中有变化,层层递进,直把感情步步推向高峰,同时加强了散文的诗意美,使通篇散文具有形的得回环美和音乐的节奏美。)

(2)意蕴美:结合课后研讨和练习第二题分析。

A.容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(“那么一股劲”要“挣脱”“冲破”“撞开”什么?是什么“束缚”“羁绊”“闭塞”了“那么一股劲”?)

明确:“那么一股劲”要打破人们身上层层坚硬的外壳,让生命宣泄在天地间,让人“遗落了一切冗杂”,“痛快了山河、蓬勃了想像力”,使人明白人之所以为人,生命之所以为生命。

B.它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!

(过着贫困生活的农民,哪里来的那么强大的力量?)

明确:他们有着自然、健康的生命,是原始的、未经人工雕饰的、没有半点污染的、不掺杂任何杂质的完完全全的生命。这是他们力量的源泉。

C.多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。

(为什么“多水的江南”打不得这样的腰鼓?)

明确:江南流水更多地表现柔媚的风格,而安塞腰鼓需要承载这样原始、粗犷的生命力量的“厚土”。

D.耳畔是一声渺远的鸡啼。

(为什么听到这样的“鸡啼”?)

明确:当鼓声停止后,人们仍沉浸在激情中,好像炽热后的沉寂,这时以“鸡啼”反衬寂静(也可认为这是实写)。

4.文章主旨:

歌颂生命中奔腾的力量。这股力量,由西北汉子热情奔放的腰鼓表现出来;

表现要冲破束缚、阻碍的强烈渴望。贫瘠的黄土地,困倦的生活,生活在这里的人们,物质上、精神上受到太多的压抑、羁绊。安塞腰鼓,表现了挣脱、冲破、撞开这一切因袭重负的力量;

歌颂阳刚之美。一群“朴实得就像那片高粱”的“茂腾腾的后生”,他们“释放出那么奇伟磅礴的能量”,表现了一种独特的美;

人就应该这样痛快淋漓地生活、表现。“遗落了一切冗杂”,打破人们身上层层坚硬的外壳,而不必计较功名利禄,不必患得患失,不必苍白憔悴。

5.作者介绍:

作者作品:刘成章,生于1937年,陕西延安市人,现任陕西省作家协会副主席,中国散文学会常务理事。散文集《羊想云彩》获首届鲁迅文学奖。《安塞腰鼓》写于1986年,它是一曲陕北人生命、活力的火烈颂歌,是一首黄土高原沉实、厚重内蕴的诗性礼赞。

课外扩展

三、请学生欣赏安塞腰鼓的视频,喝着节奏,请学生一起加入安塞腰鼓的表演队伍,来进一步感受安塞腰鼓的魅力。

四、作业布置

1.以“多水的江南是易碎的玻璃”为题,写一段100字以上描绘性的文字。

2.完成作业本练习。

教學目標:

1、有感情地朗讀課文,把握文章基調,感受安塞腰鼓の恢宏氣勢。

2、理解文中短句及排比句の運用,體會文章の節奏美、詩意美。

3、理解文中一些句子の深刻含義,深入體會作者所歌頌の生命力量。

教學重點:理解文中短句及排比句の運用,體會文章の節奏美、詩意美。

教學難點:理解文中一些句子の深刻含義;引導學生深入體會作者所歌頌の生命力量。

教學時間:1課時 教學過程

一:情景導入

上節課我們跟隨水鄉少年看來一場社戲,感受到水鄉人民那種淳樸、熱情、好客の性格。今天我們將隨陝西作家劉成章到西北到黃土高原去看一場熱情奔放の腰鼓表演—安塞腰鼓 1.腰鼓の簡介:

老師為同學們准備了一段視頻,同學們在看視頻の同時,注意提取相關信息。看完後,請同學們來介紹一下什麼是安塞腰鼓,它有什麼特別之處? 下面我們一起來看看這一段視頻。(視頻展示)安塞腰鼓這是一種獨特の民間大 型舞蹈藝術形式,具有2000年 以上の曆史。獨具魅力の安塞腰鼓展示出西北黃土高原農民樸素而豪放の性格,張揚出獨特の藝術個性 2.走進作者:

劉成章1937年生,陝西省延安市人。現任陝西省作家協會副主席、中國散文學會常務理事。已出版六種散文集,其中《羊想雲彩》獲首屆魯迅文學獎,《安塞腰鼓》是《羊想雲彩》中の一篇。3.字音詞義

瞳仁(tóng)

恬靜(tián)

亢奮(kàng)

羈絆(jī)冗雜(rǒng)

燒灼(zhuó)

顫栗(lì)

驀然(mò)晦暗(huì)

戛然而止(jiá)

磅礴(páng

bó)二:傾聽範讀、感知全文

光聽這個介紹,你們能感受到黃土高原人民の樸素而豪放の性格嗎?當然不能.接下來我們就要通過閱讀來理解這篇課文,看看作者是怎樣描繪安塞腰鼓の?好!下面我們就進入課文の學習。首先我們先來欣賞一下名家の範讀,但在範讀過程中,老師有一個任務要交給同學們:在課文中找出反複出現並標志文章脈絡の句子

1、在課文中找出反複出現並標志文章脈絡の句子

大家聽完了,能完成解決老師の問題嗎?能找出在課文中找出反複出現並標志文章脈絡の句子?

明確:好一個安塞腰鼓!請問這個句子在文中出現幾次 明確:四次

這四句“好一個對安塞腰鼓”の反複詠歎之中又有變化有新意,使文章具有了形式の回環美和音樂の節奏美。來,讓我們一起飽含贊美之情の來讀它們!

——好一個安塞腰鼓!

——好一個安塞腰鼓!

——好一個黃土高原!好一個安塞腰鼓!

——好一個痛快了山河、蓬勃了想象力の安塞腰鼓!(1)請同學們仔細跳讀課文,看看它每出現一次,分別是在贊美安塞腰鼓哪個方面の“好”? 明確:第1次出現主要是贊美安塞腰鼓表演時壯闊、火烈の場面。

第2次出現是在贊美安塞腰鼓隆隆隆隆の沉重の響聲。

第3次出現是贊美充滿力量の動作和舞姿。

第4次出現是贊美安塞腰鼓表演能激起人們豐富の想象。(2)分組尋找“好一個安塞腰鼓”

中の“好”體現在哪兒?

請用“好在……,你看(聽)…….”句式敘述 ①好在有火烈の舞蹈場面。你看…… ②好在鼓聲の巨大力量。

你聽…… ③好在有茂騰騰の擊鼓後生。你看…… ④好在變幻の舞姿。你看……

明確:好在於那火熱の舞蹈場面。他們一捶起來就發狠了,忘情了,就沒命了。後生們如百十塊被強震不斷擊起の石頭,瘋狂地舞動在你の面前。驟雨一樣,是急促の鼓點;旋風一樣,是飛揚の流蘇;亂蛙一樣,是蹦跳の腳步;火花一樣,是閃射の瞳仁;鬥虎一樣,是強健の風姿。這是一場多麼壯闊、多麼豪放、多麼火烈の舞蹈哇——安塞腰鼓。

好在於那激烈の鼓聲。你聽!百十個腰鼓發出了沉重の響聲,碰撞在四野長著酸棗樹の山崖上,山崖暮然變成牛皮鼓了,只要聽到這震撼人心の聲音,我們の心境就會立刻變の有聲有色。

好在於那激烈の鼓聲。你看!後生們の胳臂、腿、全身,有力地搏擊著,大起大落地搏擊著。它震撼著你,燒灼著你,威逼著你。它使你從來沒有如此鮮明地感受到生命の存在、活躍和強盛。他們使你驚異於那農民衣著包裹著の軀體,那消化著紅豆角、老南瓜の軀體居然可以釋放出那麼奇偉磅礴の力量。

好在於變幻の舞姿。每一個舞姿都充滿了力量,每一個舞姿都是光和影の匆匆の變幻,每一個舞姿都使人戰栗在濃烈の藝術享受之中,使人歎為觀止。

2.用------の安塞腰鼓,對安塞腰鼓進行評價,可填詞、短語、句子(最好用文中內容)

好一個

壯闊の安塞腰鼓

元氣淋漓の安塞腰鼓 豪放の安塞腰鼓

驚心動魄の安塞腰鼓 火烈の安塞腰鼓

奇偉磅礴の安塞腰鼓

有力の安塞腰鼓

......好一個

一錘起來就就發狠了,忘情了,沒命來!の安塞腰鼓 容不得束縛,容不得羈絆,容不得閉塞得安塞腰鼓 痛快了山河、蓬勃了想象力の安塞腰鼓!

三: 自由誦讀、品味

品讀美句:感受文中排比句の氣勢、節奏與激情

1、安塞腰鼓表演是那樣の有“勁”,作家描繪它の語言帶“勁”嗎?這“勁”是大量運用了哪一種修辭手法帶來の?

明確:排比。

2、請找出文中の排比句。挑出你最喜歡の語句仔細品味,准備讀給大家聽,並簡要說說它好在哪裏。

說說你喜歡の句子。請你有感情地讀出來,讓我們在聽讀中能感受到你の喜愛!

如:(1)我喜歡“愈捶愈烈!形體成了沉重而又紛飛の思緒!/愈捶愈烈!思緒中不存任何隱秘!/愈捶愈烈!痛苦和歡樂,生活和夢幻,擺脫和追求,都在這舞姿和鼓點中,交織!旋轉!凝聚!奔突!輻射!翻飛!升華!人,成了茫茫一片;聲,成了茫茫一片……”寫出了安塞腰鼓表演の熱烈場面。

明確:

(1)三個“愈捶愈烈”層層推進,表明安塞腰鼓表演達到了高潮,隨著鼓點の此伏彼起,人們の思想也在騰飛。這裏段與段之間構成了排比,這個排比,要讀出此伏彼起の交錯感。

誰將這句再讀一遍?(2)“驟雨一樣,是急促の鼓點;旋風一樣,是飛揚の流蘇;亂蛙一樣,是蹦跳の腳步;火花一樣,是閃射の瞳仁;鬥虎一樣,是強健の風姿。”寫出了安塞腰鼓表演開始時壯闊の場景。

明確:這是句與句之間の排比,排比中每句又都含有比喻,句式整齊工整,要讀出明快の節奏。

下面老師請兩個同學來讀這一句,一個讀前半句,一個讀後半句,注意好銜接,一定要讀得緊湊明快。(指明兩名同學分兩個聲部唱和式齊讀:前一聲部讀前半句,後一聲部讀後半句)

(3)我喜歡“是掙脫了、沖破了、撞開了の那麼一股勁!”寫出了安塞腰鼓表演の力量。

師:這裏句子內部詞與詞之間の構成了排比。從內容上來看,三個“了”之間強度層層遞增。

來,我們一起把這一句朗讀一篇,語氣要越來越強烈,讀得如同排山倒海讓人透不過氣來。(指導全班再讀體會)

3、同學們想一想,本文用了大量の排比,有句內部、句與句、段與段之間の排比,這種手法在文中有何作用?

層層遞進。

增強語言氣勢。

形成排山倒海の氣勢。

有如江河一泄萬裏。

較好地渲染了安塞腰鼓表演場面の磅礴氣勢,充分地表達出作者對安塞腰鼓強烈の贊美之情。

課文一個排比接一個排比,一個高潮接一個高潮,快節奏使內容表達得更熱烈、更激蕩。強調了安塞腰鼓の強勁!

文中還有很多鏗鏘の短句、激昂の排比句、節奏鮮明の反複句,從變幻の舞姿、鏗鏘の鼓聲、擊鼓の後生等角度來描繪安塞腰鼓,我們不一一舉例了,留給同學們課後繼續去體會。

4.你對文章の語言特色有什麼感受?

很有氣勢,有強烈の節奏感,象鼓點一樣使人震撼。語言運用了哪些方法,使人感到這種氣勢? 運用了排比、反複、比喻の修辭手法。本文の語言の特點

多用短詞、短句、鏗鏘有力,具有節奏感 運用反複、排比、層層遞進,具有層次感 善用誇張、比喻,形象生動,具有畫面感 全班齊讀課文最精彩の段落第七段

第四板塊主旨探究:體會安塞腰鼓所蘊含の文化價值、生命意識

好一個劉成章!若不是你“陝北生來陝北長,因為你魂牽著地方”哪能寫出如此激揚文字!讓我們從無聲の文字中感受到安塞腰鼓力量,那你們認為安塞腰鼓體現一種“________之美”(屏顯)。壯觀之美!(師在空白處上一行填“壯觀”)

還有嗎?(提示)你看這鼓,沒人去敲它,它會響嗎?

力量之美!

那這力量來自何處?

體現人の力量美。

人是生命の載體,生命與力量合一。

(學生齊讀):體現生命力量之美!《安塞腰鼓》主旨 表現陽剛之美

表現激蕩の生命和磅礴の力量 表現一種痛快淋漓の生活方式。

表現被貧困壓抑,而想沖破一切束縛、羈絆の渴望。表現安塞人不甘貧困,奮發向上,追求幸福美好の生活。、、、、、、小

結

本文寫出了安塞腰鼓壯闊、豪放、火烈の特點。表達出作者贊美了安塞腰鼓強健の舞姿、沉重の響聲、震撼人心の力量の強烈の思想感情贊美陝北高原人們粗獷、豪邁、開放の性格特征。

六、作業:

背誦你認為寫好の句子、段落。

七、教師寄語

关键词:安塞腰鼓,舞蹈,陕北文化,文化传承

1 安塞腰鼓的渊源

安塞地处西北要塞, 秦汉时期是游牧文明与农耕文明的交界地, 也是秦汉与匈奴的交界, 秦汉设高奴县, 宋代设安塞堡。安塞自古就是兵家必争之地, 素有 “上郡咽喉, 塞北锁钥”之称, 向北可以控制北方地区, 向南可以抵御外族入侵。安塞处于黄土高原腹地, 西北内陆, 自然条件十分恶劣。地域与气候的差异使安塞与周边地方的经济和文化有了很大的差异, 但长期落后封闭的安塞在文化的传承中却独树一帜, 将出生在黄土里, 长在黄土里的安塞腰鼓一代又一代的传承至今, 可以说安塞腰鼓是安塞文化中最原汁原味的一种。

鼓, 一种在古代战争中必不可少的装备。遇到敌人突袭, 击鼓报警, 用以传递信息, 两军交战中, 鼓更是起到了鼓舞士气的作用。战后, 战士们的娱乐也离不开鼓, 可以作为伴奏来愉悦战士们的心情。后来在欢庆战争胜利的时候, 有人便把小鼓系在腰间, 用跳舞的形式表达自己的喜悦, 鼓已经成为人们生活的一部分。

当安塞这个地方与鼓这种器具组合的时候, 安塞的先人们跳出了陕北最美的舞蹈 “安塞腰鼓”, 处于游牧文化与农耕文化交汇点的安塞人民更是将安塞腰鼓作为自己生活的一部分, 彼此不离。在交通、教育、文化、医疗都不发达的那个年代, 安塞人民更多的受到封建迷信和巫术的影响, 每逢遇到难治疾病或者自然灾害都会觉得是妖魔作怪, 于是又能想到它们可能害怕红色与巨大的响动, 所以全身通红的腰鼓便成了现在腰鼓的模样, 边打边喊得形式也从那时流传到现在的安塞腰鼓的各种表演上。当安塞腰鼓越来越成为人们生活的一部分的时候, 安塞人民开始在祭祀与过年过节中带进了这一隆重的表演。每当在祈求上苍福临百姓、风调雨顺、五谷丰登的时候, 安塞腰鼓便在震耳的锣鼓与唢呐声中登场了。从除夕到元宵安塞人民为了表达自己对于他人的祝福, 便会有安塞腰鼓的拜年表演形式, 至今仍然保留这一习俗, 陕北人自己管这种形式叫 “沿门子”。安塞腰鼓好像逐渐成为了安塞人饭桌上必不可少的 “小菜”一样, 有和没有已经影响到安塞人民的日常生活了。到现在, 安塞腰鼓虽然渐渐地走出安塞, 走出国门, 走向世界, 但它永远非常“接地气”的出现在安塞老百姓的生活中。

安塞腰鼓的演化过程将扭、跳、跺、踢、跃、跨、打都融入其中, 又以猛、狂、蛮、狠的动作特点为主要特色。再加上表演者夸张地表情, 震耳的吼声和摇摆着的白头巾使安塞腰鼓诠释了不一样的文化体现。安塞腰鼓的装扮也别具特色, “白羊肚子手巾红腰带”这种最为传统的安塞腰鼓装扮无不呈现着陕北人的地域特点与生活习性。植树造林前的安塞可谓是黄土高原的典型地貌, 植被稀少, 黄土沟壑, 放羊人在寒冬头裹白头巾, 身穿黑棉袄在贫瘠的黄土地上显得格外清晰。安塞腰鼓在这样的环境下成长, 自然也就没有抛弃陕北人的顽强生命力跟纯朴的性格, 每次的腰鼓表演中都将安塞人的形象表现的淋漓尽致。

2 安塞腰鼓的发展

从战争、祭祀、拜年的表演形式到课堂教学和文化传承的体现, 安塞腰鼓发生了巨大的改变, 逐渐成为一种文化象征出现在安塞人的心目中。它又以一种舞蹈的表现形式出现在大众的视野下, 安塞腰鼓经过数年的发展重要成为了安塞中小学必修课之一, 安塞人自己对于这一民族文化的传承与保护也成就了安塞腰鼓成为非物质文化遗产中最具地方特色的代表之一。

1942 年5 月23 日, 毛主席在延安文艺座谈会上发表可关于“安塞腰鼓”进一步改革的讲话, “白羊肚子手巾红腰带”也正是在这一次的改革中成为了安塞腰鼓目前的服装形式, 安塞腰鼓也首次出现 “好腰鼓”的称号。早在舞蹈艺术十分盛行的唐代, 朝廷就颁布过禁止民间乐舞的命令。唐开元二年, 颁布禁令:“散乐巡村, 特宣禁断”。清代康熙十年以后, 曾经多次颁布禁止秧歌的法令, 康熙五十七年, 颁布禁止 《秧歌》、 《龙灯》的法令, “时逢岁旦, 节庆元宵, 唱秧歌舞把戏……跳傀儡贺龙灯…需查究, 以靖地方”。同时禁止妇女参加民间舞蹈活动, 当然戏中女角也都由男子扮演。延安的这次文艺改革彻底改变了安塞腰鼓的地位, 不仅使妇女可以参加安塞腰鼓的表演, 而且将安塞腰鼓作为全民健身的可选内容, 这可以说是安塞腰鼓走向全国的开始。

1951 年, 安塞腰鼓第一次走进北京天安门表演, 受到毛泽东、周恩来、朱德的一致好评。之后更是在布达佩斯世界青年和学生联欢节上代表中国获得金质奖章。1984 年, 安塞腰鼓首次组成少儿腰鼓方队参加全国少儿歌舞电视调演赛, 体现了安塞腰鼓活泼俏皮的另一面, 并取得优异的成绩。同年, 安塞腰鼓第一次以电影的形式呈现在大众眼前, 由陈凯歌编写的 《黄土地》在全国上映, 以农民为主体的安塞腰鼓队参加了该剧的拍摄, 用荧幕呈现出安塞腰鼓的黄土气息。1986 年2 月, 800 余人的安塞腰鼓队参加了中日合拍的电视系列片 《黄河》, 同年在参加 《全国民间音乐歌舞电视大奖赛》上获金奖。1987 年, 安塞腰鼓第一次参加 “春节联欢晚会”。1988年, 安塞腰鼓参加了全国农运会的开幕式和中国旅游节, 并进行了大型场地的表演。

1990 年9 月, 安塞腰鼓以舞蹈的表演形式参加了第十一届亚运会开幕式, 第一次将安塞腰鼓呈现给亚洲人民, 之后又在在香港回归等重要的节日参与表演庆贺。2009 年10 月1 日, 安塞腰鼓受邀参加建国六十周年庆典中农民方队的表演。当安塞腰鼓方阵伴着《没有共产党就没有新中国》的音乐舞到天安门, 1020 名腰鼓手成为了所有人目光的焦点, 1 分20 秒的表演时间, 安塞腰鼓让世界记住了她。连安塞人自己都说到终于将安塞腰鼓打出了黄土地, 打到了北京天安门。庆典结束后, 组织方赠送安塞县委、县政府 “安塞千人腰鼓舞出爱国豪情”的锦旗, 此刻的安塞腰鼓已经成为了安塞人民的骄傲, 也从这一刻安塞腰鼓成为了全国人民家喻户晓的陕北文化的典代。

3 安塞腰鼓的传承与保护

1996 年, 安塞县被国家文化部命名为 “中国腰鼓之乡”。2006年, 安塞腰鼓经国务院批准列入首批国家非物质文化遗产名录, 这是安塞人民的努力和国家的重视, 开创了安塞腰鼓的新纪元。

安塞腰鼓经过数百年的流传, 曾一度出现过断带代, 所以至今关于安塞腰鼓里最为古老的难度打法已经失传, 如 “三脚不落地”和 “鲤鱼跃龙门二次回旋”。值得欣慰的是关于安塞腰鼓的阵法却都流传下来了, 如 “秦王乱点兵”、 “马弓围城”、 “黄河十八镇”、“三角阵”这些古老的阵法都得到了及时的传承, 使现在安塞腰鼓的表演更加的宏伟与壮观。

2000 年之后, 安塞腰鼓开始逐渐走进校园, 逐渐成为安塞中小学必修课之一。安塞腰鼓开始适合所有年龄段的人去学习, 所以安塞腰鼓出现了不同的年龄段方队, 如 “老年腰鼓队”、 “青年腰鼓队”、 “女子腰鼓队”和 “少儿腰鼓队”它们丰富了安塞腰鼓的艺术特点。“老年腰鼓队”朝气犹在, 动作娴熟, 打出了顽强的生命力; “青年腰鼓队”苍劲有力, 动作规范标准, 打出北方人的豪爽;“女子腰鼓队”整齐优美, 红妆两小辫, 打出了安塞人的心灵美;“少儿腰鼓队” 活泼俏皮, 富有活力, 打出了安塞人的 “精、气、神”。安塞腰鼓的普及不仅仅是农村到城市的传播, 最重要的是从黄土地到大江南北的传承。截止2004 年, 安塞县有安塞腰鼓协会4个, 正式注册培训的腰鼓手有4 万余人, 骨干6000 余人, 各乡镇都有成立腰鼓协会。安塞腰鼓也逐渐开始由单纯的表演到职业化的演变, 越来越多的优秀的腰鼓手开始以腰鼓表演为职业, 奔赴世界各地表演。日本、德国、加拿大都有安塞腰鼓的足迹。2011 年, 在“华侨华人2011 年春节大巡游”中安塞腰鼓将最传统的拜年形式拜到了罗马广场, 拜到了亚平宁半岛, 受到意大利官员及民众的一致好评。

安塞腰鼓如雨后春笋般的遍及全国, 是因为它是民族文化的代表, 它塑起了安塞人民的一种文化信仰, 一种安塞人民的形象, 展现的是陕北人的精神风貌。安塞腰鼓独特的表演方式将陕北人热情纯朴的形象表演的活灵活现, 这也正是中华民族所需要的民族形象。作为群体性表演的安塞腰鼓, 无不体现的是团结的新时代下中华民族的文化特色。陕北人民是勤劳朴实的, 这种国民形象的优良典代是中华民族文化所需要的, 极大地增加了国民的民族形象认同感和自信心。融入原生态黄土气息的安塞腰鼓正是塑造和谐自然地民族精神风貌的特点, 土生土长的民族文化, 最具民族特色的表演形式, 安塞腰鼓顺应了新时代民族文化传播的潮流, 带着自强不息的精神活跃在祖国的大江南北。它积极向上、热情磅礴的民族形象是国家在塑造国家形象中最需要正能量的一面。 “中华第一鼓”这种民族的优秀传承已然成为国家的骄傲, 我们的国家与社会也需要这种更 “接地气”更能体现我们民族形象的文化艺术表现形式来诠释, 安塞腰鼓正是以这样一种表演形式走进我们的生活, 走进我们的文化。

4 结语

安塞腰鼓具有极为厚重的文化底蕴和极为鲜明的地方特色, 是安塞县地方文化的宝贵资源。在构建社会主义和谐社会的当下, 中华文化的认同归属感显得尤为重要, 真正民族的才是世界的。 “天下第一鼓”的安塞腰鼓更应该顺应中华文化的发展潮流, 满足当代人类社会经济、文化、生活的需要, 这就需要安塞地方和国家给予非物质文化遗产所足够的重视与保护, 正真的将传承与保护结合起来, 才能够算作是 “与时俱进”。

参考文献

[1]安塞县地方志编写委员会.安塞县志[M].西安:陕西人民出版社, 1992.

[2]张新德.安塞腰鼓[M].北京:中国和平出版社, 1994.

[3]王东.安塞腰鼓“响彻”亚平宁半岛[N].延安日报, 2011.2.

[4]杨永林.安塞腰鼓:穿越千年的战鼓[N].光明日报, 2014.1.

文章通过描写安塞腰鼓强健的舞姿,沉重的响声,震撼人心的力量来赞美黄土高原人粗犷、豪迈、开放的性格。气势恢宏,语调明朗。节奏明快的语句,衬托出安塞腰鼓壮阔、火热、豪放的特点。

惟妙惟肖的描写使那群茂腾腾地后生们从书中“蹦”了出来,在我眼前发狠地捶、忘情地捶、没命地捶那安塞腰鼓。鼓声伴着掌声,那是一种洋溢着英雄豪气的声音。隆,隆,隆隆……

奏吧,让百鸟停止歌唱,大家一起来倾听那如雷的鼓声吧。那奇伟磅礴的能量也只能由安塞腰鼓释放。急促地鼓点迸发出元气淋漓,奏出了震天动地的生命强音。安塞腰鼓神了!它把活跃着的生命转化成了一个又一个华彩乐章,在鼓上如火花四溅般奏出,令人叹为观止。我听见了,那远在黄土高原的腰鼓声,我听见了,是那么激动人心!我不得不赞扬黄土高原人民的粗犷豪迈与生机勃勃,他们吃穿虽普通,却有着锦衣玉食者没有的强盛生命。好一个安塞腰鼓呵,好一个安塞腰鼓!

我仿佛与后生们一起舞着,舞着,大起大落地搏击全身,跳出每一个充满力量的壮美舞姿。吼,跳,喊,跃,把抱负、痛苦、欢乐、追求,通过安塞腰鼓而表达。啊,安塞腰鼓,你给农民们注入了无限生机,把他们朴素衣着下掩饰不住的亢奋捶出来了,舞出来了。啊,安塞腰鼓,你令人激情澎湃,给黄土高原添了一道亮丽的风景。噢,安塞腰鼓,好一个抒出了农民心愿、指引他们走向幸福的安塞腰鼓!

文章中的语言如诗如画,利用安塞腰鼓的特点,写出极富音乐美的篇幅。课文中排比、比喻用得最多,也用得最好。形式多样的排比,有句内部、句与句、段与段之间的排比。文章经过排比、比喻的加工,使安塞腰鼓壮阔、豪放、火热的场面写得别致感人,使人如闻其声,如临其境。

课文中不仅排比、比喻有大功劳,文中的叠字叠词也增添了文章的气势和意味。如“茂腾腾”、“咝溜溜”、“隆隆,隆隆,隆隆”,使课文音韵和谐,旋律优美。

文章中除了排比、比喻、叠字、叠词,还有一个鲜为人知的写作手法――反复。反复要是用不好,会让人觉得啰嗦。但反复要是用好了,能使语言节奏明快,形象深刻清晰。课文中四次写道“好一个……安塞腰鼓”。“好一个……安塞腰鼓”,着力强调,充分感叹,从强烈的视觉感受,到声音的震撼,到舞蹈的动作,再到心灵的搏击,作者刘成章每一处都用心地描写了。如果我们也能在文中灵活运用排比、比喻、反复,那一定会使文章增色添彩。

一、导入:课前播放背景音乐《黄土高坡》)进入上课时间。

师激情导入:一曲激昂高亢的《黄土高坡》,把我们的思绪引向了广袤的黄土高原。这里有奔腾的黄河,有酱色的黄土,有火红的高粱,还有朴实、剽悍的西北汉子。

俗语说:“一方山水养一方人,一方山水有一方风情。”厚重的土地,简朴的窑洞,咆哮的黄河,养育了朴实豪放的陕北人。而产生于黄土高原上的安塞腰鼓,更是粗犷、雄浑、动力十足,被称为“中华第一鼓”。瞧,一群茂腾腾的后生打着富有节奏的鼓点,迈着富有特色的舞步向我们走来了。(请欣赏)

2、多媒体演示“安塞腰鼓”表演的画面,学生欣赏。

过渡语:同学们,这惊心动魄的场面,这酣畅淋漓、富有动感的艺术,要形象地描绘出来,确实不易。那么,如何用无声无色的文字把它写的有声有色有气势呢?今天,就让我们文化之旅的脚步随着刘成章的生花妙笔踏上黄土高原,踏上这片神奇的土地,去安塞古镇,去聆听那从2000多年前的战场传来的鼓声,去欣赏有“天下第一鼓”之称的安塞腰鼓。(请同学们齐读题目和作者)

二、出示目标:

1、有感情的朗读课文,整体感知安塞腰鼓的气势。

2、品味本文气势充沛,节奏鲜明,感情强烈的语言。

3、感悟安塞腰鼓给我们的人生启迪。

三、我首先要检查同学们的预习情况(扫除障碍,畅通无阻)A、注字音

瞳仁

亢奋

晦暗

明晰

闭塞

蓦然

冗杂

颤栗

B、写汉字

zao热

ji绊

pang bo

jia然而止

miao远

C、根据语境解释词语

1、使困倦的世界立即变得亢奋了。极度兴奋。

2、容不得束缚、容不得羁绊。

缠住不能脱身,束缚。

3、尔后最终永远明晰了的大彻大悟。彻底领悟。

4、才能承受如此惊心动魄的搏击。形容感染力极强,动人心弦。5每一个舞姿都使人颤栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。赞美看到的事物好到了极点。

6、当它戛然而止的时候,世界出奇的寂静。声音突然中止。师:(同学们预习的非常好,接下来就让我们踏进黄土高原,去感受那惊心动魄的安塞腰鼓。)

四、配乐朗读,整体感知

师:请同学们先听老师来朗读课文,同学们在听的时候,要注意把握语言的节奏以及语速的变化。听完之后,请同学们用这样的句式说说你的感受。我看到了(听到了,感受到了)“___的安塞腰鼓”

(生:热烈奔放。震撼人心。惊心动魄。充满着生命和磅礴的力量。痛快了山河,蓬勃了想象力。)

师:你们想不想像老师这样自由、放怀地朗读?(想)

好,机会是属于大家的,让我们打开你们的胸怀,自由、放声的朗读课文。(生自由朗读)

五、整体感知安塞腰鼓艺术形象

师:同学们在读课文的过程中,有没有发现课文中有一句话反复出现,表达了作家对安塞腰鼓的赞美,这句话是——“好一个安塞腰鼓!”(板书)它每出现一次,又分别是在赞美安塞腰鼓哪个方面的“好”?

生l:赞美安塞腰鼓表演时火烈的场面。

生2:赞美安塞腰鼓隆隆隆隆的沉重的响声。

生3:赞美充满力量的动作和舞姿。

生4:赞美安塞腰鼓表演能激起人们丰富的想像。

下面就这4句反复出现的赞美语句,让我们来试着朗读一遍。全班朗读。(朗读的效果:语速缓慢,语调缓和。)师:同学们的朗读以“声情并茂”的标准来评价,“声”是不错,那么“情”呢? 全班学生一起摇头。

师:让我们面带微笑,一起再来朗读一次。这次,我们采用叠加的方式,即第1组读第一句。第1+2组读第二句,第1+2+3……依次类推,大家明白了吗全班朗读。

师:你们不但读出了声,而且读出了情,你们的声音中有着一股劲。从根本上说,安塞腰鼓好在它“是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲”!这股劲,让我们鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛,因此它是“生命之劲”(板书)。

六、精读课文,品味语言

同学们,整篇文章给我们的感觉气势磅礴,节奏鲜明,感情强烈。源于本文大量使用了排比和反复的修辞方法。(排比和反复的含义及作用,课件出示)请同学们精读课文,在文中找出值得欣赏的排比语句或语段,按照“我喜欢……,因为它写出了………”.的句式组织语言,准备闪亮登场发言。示例:我喜欢“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。”这是句与句之间的排比,写出了安塞腰鼓表演开始时壮阔的场景。(我认为应该读出快速跃动的节奏,排山倒海的气势,注意词语间的适当停顿。)老师示范朗读 师生合作朗读:(课件出示)

(师)骤雨一样,(生)是急促的鼓点;(师)旋风一样,(生)是飞扬的流苏;(师)乱蛙一样,(生)是蹦跳的脚步;(师)火花一样,(生)是闪射的瞳仁;(师)斗虎一样,(生)是强健的风姿。

预设1:我们喜欢“愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……”这是段与段间的排比,写出了安塞腰鼓表演的热烈场面。

师:三个“愈捶愈烈”层层推进,表明安塞腰鼓表演达到了高潮,随着鼓点的此伏彼起,人们的思想也在腾飞。这个排比,要读出此伏彼起的交错感。(指导全班分男女两个声部朗读)(男)愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!(女)愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!(男)愈捶愈烈!(女)痛苦和欢乐,(男)生活和梦幻,(女)摆脱和追求,(男)都在这舞姿和鼓点中,(女)交织!(男)旋转!(女)凝聚!(男)奔突!(女)辐射!(合)翻飞!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片…… 预设2:我喜欢“是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!”这是句子内部的排比,写出了安塞腰鼓表演的力量,我恨不得一口气读完。

师:也就是说语言的节奏很疾,很猛,难道就不能改用节奏缓一点的语言吗? 生:不行,安赛腰鼓那么火烈,改了就没这种气势了。

师:说得很好,一篇好文章语言和内容应该是和谐统一的。从内容上来看,三个“了”之间强度层层递增,读时语气要越来越强烈。你能再读一遍吗?

(生富有激情的朗读,全班鼓掌。)预设3:我们喜欢“隆隆隆隆的豪壮的抒情,隆隆隆隆的严峻的思索,隆隆隆隆的犁间翻起的杂着草根的土浪,隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……”这一句,用排比、比喻的修辞手法,写出安塞腰鼓声音的回响。

师:在山崖回荡的鼓声渐渐走入了人们的心灵,给我们带来太多的思考。全班一起朗读。(声音响亮,缺乏激情。)师:听老师朗读,生模仿

(学生读得热血沸腾,心绪激昂。)……………

七、探究主题

同学们的发言非常精彩!那老师还有个疑惑,希望同学们能帮帮我!作者写这篇文章,只是为了赞美安塞腰鼓,赞美黄土高原吗?既然不是,那文章想要表达什么? 生:歌颂生命中奔腾的力量

表现要冲破束缚、阻碍的强烈渴望

歌颂阳刚之美。

八、教师感悟:

一场安塞腰鼓,实际上就是人生的完整历程,在起始的安静中积蓄、孕育到人生辉煌时的挥洒与张扬,再到老去时的沉思与宁寂。

“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”,慢慢沉寂下来的是鼓声,而久久震撼我们心田的是那近乎疯狂的搏击着的生命。“我们崇尚专注一生的事业,我们更赞赏自由奔放的灵魂”,那千年黄土孕育的奔流黄河滋润的安塞腰鼓啊,你敲击着生命之门,跳动着生命之舞,燃烧着生命之火。

是啊,同学们,人就应该这样痛快淋漓的生活,人活得就要有这么一股劲!这劲,是生命力,是上进心,是坚忍不拔的意志,是不屈不挠的精神!学习上,要有一股猛劲;工作上,要有一股能劲;事业上,要有一股牛劲!有劲的生活,才是最有希望的生活!(让我们带着这股劲,再有感情的读一遍文章)

九、布置作业

十、板书设计:

安塞腰鼓

教学目标:

1有感情地朗读课文,把握文章基调,感受安塞腰鼓的恢宏气势。

2、认识课文中的生字,联系上下文理解 “叹为观止”、“茂腾腾”的意思。

3、背诵课文12——16段

4、理解文中一些句子的深刻含义,深入体会作者所歌颂的生命力量,培养孩子对祖国传统民间文化的热爱。

教学重点:从文字中体会安塞腰鼓的气势壮阔,体会文章的节奏美。教学难点:

1、理解含义深刻的句子,感受安塞腰鼓的恢宏气势。

2、学习作者的表达方法,积累优美的语句。

教学准备:有关安塞腰鼓的资料,安塞腰鼓的视频资料。

教学过程:

第一课时

1、初读课文,读通全文。初步感知安塞腰鼓的恢宏气势。

2、交流了解有关安塞腰鼓的相关资料。

3、学习生字,理解部分词语,理清文章脉络。

4、学习鼓响前的内容

第二课时

教学过程:

一、鼓响前,蓄势而待起

1、揭示课题,齐读课题。

2、上节课,我们将文章分成哪几部分内容,分别是文章的哪几节?

3、我们已经学习了鼓响之前的内容,一起来读一读。(出示PPT)

二、览全文,一叶而知秋

1、快速浏览课文,文章几次写到 “好一个安塞腰鼓!”请你划下来,读一读。

2、出示这四句话,说说你发现了什么?

3、指导朗读这几个句子。

[设计意图:由全文的整体感知,将文章细分为三大段,再将重点段细划为四个部分。在教学中,有意地渗透段的意识给学生,训练学生布局谋篇的能力。]

三、鼓声起,沙场秋点兵。

(一)场面壮阔

[这一环节,训练点重点放在析句方面。以重点句为抓手,指导体会,再由朗读来感悟安塞腰鼓的场面壮阔、火烈。]

1、这安塞腰鼓到底好在什么地方呢?先看第一部分。指名读

2、出示重点句:“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪烁的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。”

A、指名读。指导朗读。

B、这个句子还可以说:急促的鼓点像();飞扬的流苏像();蹦跳的脚步像();闪烁的瞳仁像();强健的风姿像()。出示对比这两个句子。

C、作者为什么要反过来写?这样写的好处是什么?(倒装句,强调的作用。)(概括板书:场面壮阔。)这样壮阔的场面震憾着你,烧灼着你,威逼着你。

D、再指名读,齐读。

E、教师引读过度:这安塞腰鼓是多么——(壮阔);多么——(豪放);多么——(火烈的舞蹈啊)!

3、重点句“这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。”

读了这段文字,你的脑海中出现了什么画面?(燃烧的火花,飞溅的瀑布)(设计意图:把抽象的感觉具象化,使学生更容易产生共鸣。)

安塞腰鼓震憾着你,烧灼着你,威逼着你。作者不由得发出这样的赞叹——好一个安塞腰鼓!

(二)鼓声震憾

[设计意图:仿说练习的设计,旨在一方面可以说课文内容,对课文内容进行复习巩固,一方面想象仿说,可以将作者的感受内化,将学生带入文章描写的意境。在积累优美的句式的同时,加深体会课文内容。]

1、出示句子,指名读。

2、概括这一小节的内容。(声音震憾)

3、指导朗读

4、出示有关黄土高原的图片,拓展学生的思维,便于下面的想象练习。

4、填空练习

百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在(),()蓦然变成牛皮鼓面了,只听见()。

先把课文中的内容说一说。鼓声还能碰撞在什么地方?照样子再说一说。

5、师生合作读这一段

6、安塞腰鼓,它的声音震撼着每一个观众的心灵,让我们每一个人都不由得发出这样的慨叹——好一个安塞腰鼓!

(三)鼓者强健

[设计意图:本环节,在理解重点词句的基础上,加深理解课文内容。通过多种形式来理解重点词语。谈对含义深刻的句子的认识]

1、出示句子读

2、重点句:后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

指导朗读这句话。搏击的理解。怎么急速?大起大落什么意思,你做一做动作。这是惊心动魄的搏击。配上鼓声再读。

你有什么感受?这是一群怎样的后生啊?(朴实得像高粱一样的后生,充满着力量的后生,鼓起来就忘记了一切的后生。)

结合内容理解“茂腾腾”

[联系前文理解词语,既照应了文章的开头,加深印象,又帮助理解本句话。]

3、重点句“它使你惊异于农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角、老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量。”

A、联系这句话,说说这还是一群怎样的后生。指名读。概括板书:鼓者强健

B、他们要证明什么?他们要证明——我们在这贫瘠的黄土高原上生存着,而且生存得很好,很精彩!

C、是谁给了他们这样的力量?(黄土高原)

D、只有在黄土高原上生长起来的后生们才能有这样的力量,也只有黄土高原这样厚重的土地,才能承受这样的搏击。

E、让我们情不自禁地感叹——好一个高土高原!好一个安塞腰鼓!

(四)舞姿火烈

[本环节教学,有意识地培养学生对优美词句的积累。这一节本身就是对前三部分内容的一个总结。回读的设计旨在照应全文,既将文章很好地进行复习,又用以前的内容学习了新的段落。最后设计了背诵的指导,教给背诵的方法。]

1、出示文字第十五小节

2、安塞腰鼓还好在什么地方?(舞姿火烈)概括板书:舞姿火烈

3、联系内容,回读全文。

每个舞姿都充满了力量——回读:后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

每一个舞姿都呼呼作响——百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在观众的心上,观众的心蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

每一个舞姿都是光和影的匆匆变幻——骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪烁的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

4、这美妙的舞姿美得到了极点,让人惊叹,这就是——叹为观止。

[设计意图:联系前文理解“叹为观止”,既是联系这一小节中的内容,又是联系整篇课文的内容。]

出示填空,运用刚才的方法自由背诵

每一个舞姿都(),每一个舞姿都(),每一个舞姿都是(),每一个舞姿都(),使人()。

5、这样的舞姿让每一个观看的人都发出这样的惊叹——好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

(五)观看视频

[由直观的视频资料加深对文字的理解,更加深刻地理解内容,感受安塞腰鼓震憾人心的力量美。]

1、教师引读第十七小节。

2、(看视频)老师朗诵《安塞腰鼓》中的句子

二、鼓声止,无声胜有声。

[设计意图:在轰轰烈烈的视频结束后,耳畔似乎还回响着安塞腰鼓沉重的声音,教室会显得出奇地安静。教师巧妙地利用了这一点,以字幕的方式出示文章的最后一段。无声的字幕,此时,可能比有声的朗读更能滋润学生的心田,达到此时无声胜有声的目的。]

1、以字幕方式出示文章第三段。

2、教师学生默读文字。

三、动手做,润物细无声。

1、教师总结:中国是一个有着悠久历史和灿烂文化的国家,还有许多民族艺术为世人所瞩目。

2、课后可以读一读有关这方面的书籍,了解有关黄土高原和民间艺术的知识,制作一张小报

板书设计:

好一个安塞腰鼓

场面壮阔声音震憾鼓者强健舞姿优美

《安塞腰鼓》教后反思

《安塞腰鼓》上完了,心潮却仍如鼓声震荡,一直在耳边回响,隆隆,隆隆,隆隆。我很久没有上一篇自己这么喜欢的文章,也正因为自己的喜欢,所以我的反思也许会更深刻吧。

近几年的公开课,我常常会觉得力不从心。是自己老了吗?我想我还没有老到那个地步,有很多年纪比我大的老师,在课堂都充满了活力。所以,我反思的第一个内容是:课堂的活力欠缺。这篇文章的文字非常美,可以说每一个字,每一句话都有可挖掘的东西。当然课堂上老师的语言,就更应该体现这种民族的,深层次的,有内涵的底蕴。在这方面,我做得很不够,包括修改后的教案,在这

方面还要继续深挖掘。

第二点:朗读的指导不够,方法还是太单一。施老师的班,孩子们读书读得非常好,但是这不是我的功劳,这是人家老师的。所以在语气,技巧方面我几乎没有教给他们什么。这是一个很严重的问题。如果再上,在这方面是大有文章可做的。比如:示范读一小节,做一做动作再读,一层一层地递进着读,这些多种的方法的使用我想会让学生在朗读这块有更大的进步。

第三点:训练点有些零碎。这个问题是教授提出来的。我自己也有感觉。我好像是为了训练而训练,训练的目的性不够强,层次性就更不够。而且我觉得,我都采用了填空的方式,也过于单一。但是如果在这方面要改的话,我的教案还要做大的修改。另外,写的训练基本没有体现。这个问题在跟汪老师的交流过程中,我提出来了。汪老师帮我想了一个写话的训练:以“好一个安塞腰鼓!”为题或句首写一段话。我觉得这个训练点很好,想以这个训练为一个抓手,设计一个有层次的训练形式。等我修改好了,我把这两种形式的教案都挂在网上,请大

家来评判。